di Valerio Bindi

Testo rilasciato in CREATIVE COMMONS [BY SA] e liberamente scaricabile. Ogni donazione all’associazione La Bagarre con cui organizzo molteplici attività è benvenuta.

Senza decoro né legge

“The letter is armed to stop all the phony formations, lies, and tricknowlegies placed upon its structure.”

Rammellzee

Compare nel giugno 1913 sui “Cahiers d’aujourd’hui”, rivista di arti e letteratura un breve articolo che ha cambiato la storia dell’architettura e delle arti applicate, per le tante interpretazioni e derivazioni che ha provocato.

Il titolo è potente: “Ornamento e Delitto” e l’autore un architetto che non amava gli architetti, come me lo confesso, e che scriveva del suo tempo, anche di come le calze color carne non fossero tollerabili perché, simulando, fingevano di non essere quel che sono. Il suo nome è Adolf Loos. In diretta proporzione allo sviluppo della cultura, l’ornamento tenderà a scomparire dagli oggetti d’uso, afferma Loos, come legge generale, da qui a mille anni avanti. In corsivo nell’articolo come sta scritto qui. In effetti la sua previsione non è esattamente profetica: il capitale ha sviluppato una teoria dell’ornamento come elemento centrale per la continuità dei suoi processi estrattivi. Le città, le democrazie occidentali, le forme dell’immaginario legate agli sviluppi del capitale hanno ipertroficamente sviluppato esattamente un universo di decorazioni, legate ai mezzi di produzione e quindi standardizzate e di massa, su cui impiantare tutte le strutture di distribuzione e consumo. Anzi in sostanza il consumo è ornamento, l’oggetto è sommerso da tutto il sistema di decorazione e rivestimento. Nessuno cerca un oggetto un’abitazione o niente che possa essere scambiato che non sia legato ad un plusvalore ornamentale. Quasi nessuno. Solo chi ha perso tutto è invincibile alla decorazione, ed è automaticamente fuori dal sistema ad essa connesso. Un uomo senza decorazione è senza decoro e senza decoro è fuori dalla legge, dalla tutela, dalla dimensione sociale. Non ha diritti né ragioni. È nudo corpo trascurabile, scambiabile, affondabile, portatore di contagi e del peggiore tra i crimini morali nella società dello spettacolo: la povertà.

Adolf Loos prevedeva in migliaia d’anni la scomparsa dell’ornamento. Staremo a vedere, forse viviamo in un momento di reazione dove la sovradecorazione è in realtà una proliferazione cancerosa che ne ucciderà i portatori, forse tra un migliaio di anni l’ornamento sarà scomparso e con esso il capitale. Oppure questa sovradotazione si spingerà in ogni angolo occupabile, un blob che inghiottirà il pianeta fino a rendere la esistenza dell’umanità anch’essa talmente inutilmente decorativa da essere sacrificabile senza alcun rimpianto. Torniamo a Loos: «l’ornamento non soltanto è opera di delinquenti, ma è esso stesso un delitto, in quanto reca un grave danno al benessere dell’uomo, al patrimonio nazionale e quindi al suo sviluppo culturale». Ecco il crimine, da individuare e colpire: l’ornamento muove allo sviluppo culturale al benessere, moltiplica il tempo di lavoro e richiede un dispendio di risorse, uno spreco. L’ornamento va vietato e perseguiti coloro che ne fanno un obbiettivo produttivo e distributivo. Perchè lavorano contro l’economia del benessere, contro la stessa umanità. Un argomento che spiega bene anche che non si tratta di una smania funzionalista quella di Loos, ma di una critica radicale al sistema di produzione, e una impostazione etica.

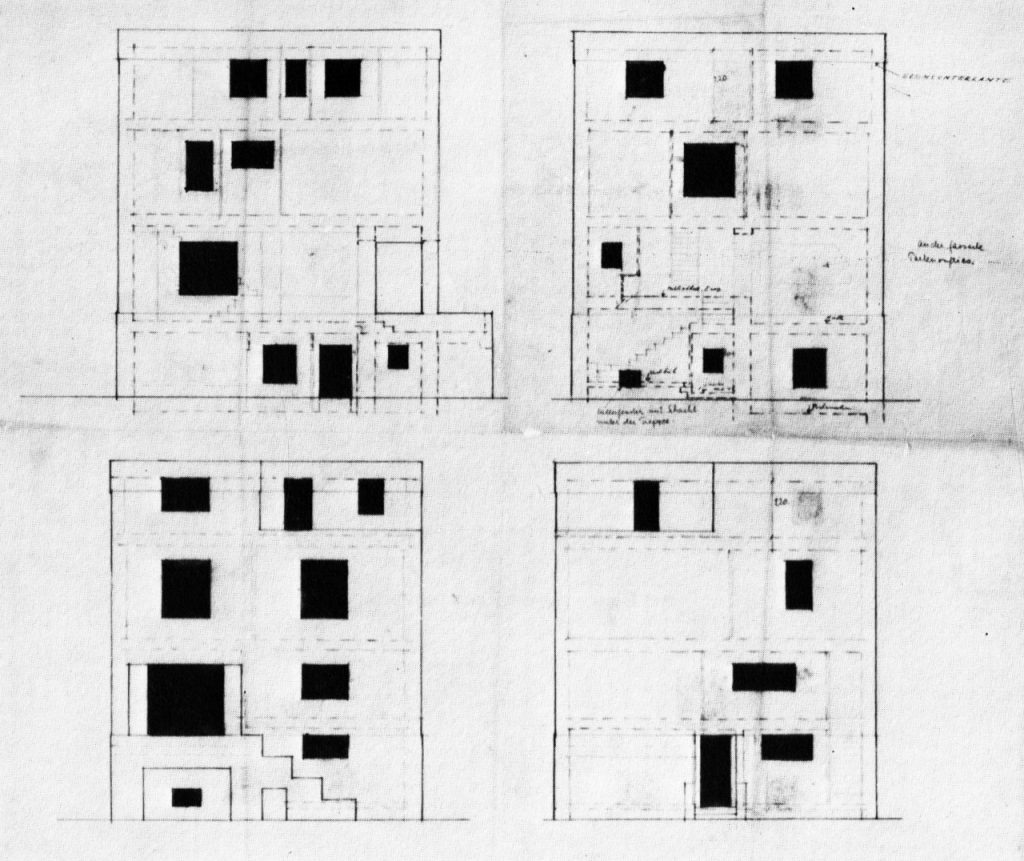

Ora Loos non era un rivoluzionario certo, ma un aristocratico intellettuale capace di parlare di selle e progettare case pensate direttamente nello spazio (il Raumplan) devastando la gerarchia borghese degli ambienti. Nello stesso anno, il 1913, in Russia alle soglie della rivoluzione, Ilijà Zdanevich e Mikhail Larionov pubblicano un manifesto intitolato “Pochemù my pakrashivaemsja” (“Perché ci dipingiamo [la faccia]”), in cui annunciano la loro intenzione usare i propri volti come tela e dipingerli di colori espressionisti. È «l’inizio di un’invasione» dell’arte nella strada scardinando stili e modalità che fino a quel momento dominano la scena. Segue Kazimir Malevich con la controversa conferenza “Zabornaja literatura i ploshhadnaja zhivopis” (“Letteratura di strada [lett. di steccato] e arte del territorio”): uno spostamento verso alcuni linguaggi, fino ad allora osceni per la cultura ‘alta’. Questo percorso porta nel 1918 al decreto n. 1, “Demokratizatsii Iskusstva” (“Sulla democratizzazione dell’arte”) a firma Vladimir Majakovskij con David Burliuk e Vasilij Kamenskij. Qui l’idea dell’arte come una forma di arredo borghese è devoluta invece alla riconquista dei terreni urbani, degli spazi di movimento delle masse: per decreto «è soppressa la presenza dell’arte nei depositi, ripostigli del genere umano, nei palazzi, nelle gallerie, nei saloni, nelle biblioteche, nei teatri». E ancora «Pittori e scrittori prendano subito i colori e i pennelli della loro arte per dare una nuova luce, per dipingere tutti i fianchi, le fronti, i petti delle città, delle stazioni e della moltitudine di vagoni eternamente in corsa […] Le vie siano la festa dell’arte per tutti».

Così si abolisce il progetto di decoro, quello dei fregi delle architetture, per una mossa laterale scardinante: l’arte e l’affermazione disfunzionale della festa si deve spalmare sulle superfici dei vagoni trasformando la decorazione abolita in presa di potere territoriale, in attività cosciente di democratizzazione urbana. Una riconquista delle forme e dei linguaggi popolari e scorretti: colore parola e corpo stesso partecipano di questa invasione programmata. Il crimine contro l’umanità della decorazione e la spinta alla riappropriazione danzante della propria disfunzionalità espressiva sono i due capisaldi che rivoltano radicalmente i percorsi dell’arte e della costruzione stessa della città.

Poi passano anni, molti anni.

Eccoci sul bordo di altri anni Venti, è un altro millennio e queste cose di cento anni fa riemergono e si rimettono a lavorare nella mente. La domanda che mi faccio quando penso a tutte le forme di arte di steccato di piazza di strada e di città di oggi è: è questa una forma di resistenza? Una traccia di questa invasione di allora? Un pensiero che discute il destino di decorazione che il capitale persegue?

Parliamo delle forme che si appiccicano su muri di cemento vagoni in corsa e tutte quelle altre presenze assenze dei tessuti metropolitani. È decorazione dipingere su di un muro o è invece il modo per cancellare il mostruoso decoro che riveste senza soluzione di continuità le nostre esistenze? È un atto verso la decorazione o contro la decorazione il segno sul muro? Ci sono molte risposte a queste domande, e non sono univoche tra l’altro. Non tutto quello che finisce sui muri viene messo con la stessa intenzione. Né per gli stessi fini. Ci sono muri decorati e muri sottratti all’ornato. Muri che rappresentano il sangue stesso della città e muri che replicano il gioco di specchi del mercato.

Per discuterne partiamo da un atto piuttosto recente, fondamentale nella storia dei murali clandestini. È importante soffermarsi un momento su questo atto. Lo ha fatto un artista italiano tra i più importanti al mondo in questa arte, Blu. Nel tempo con i suoi affreschi sulla contemporaneità ha riempito le città, ha designato dei punti sulla mappa che rappresentavano risorse progetti cooperazioni. Lo ha fatto girando il pianeta e restando nomade. Fino al punto in cui quello che ha fatto è diventato valore, e nel tessuto urbano valore è rendita fondiaria. Veniamo alla storia di un suo pezzo famoso sul muro di XM24 a Bologna o a quella assai simile del muro di Cuvrystraße, Kreuzberg, Berlino. In entrambi i casi i dipinti erano un omaggio ad una zona liberata dal procedere criminale della ornamentalità capitalista, e in entrambi i casi erano riassorbibili dallo stesso capitale. Si era prodotta la rivalutazione della rendita fondiaria nelle prossimità di queste opere d’arte. E così si erano trasformate da atti di resistenza ad atti decorativi. Un ragionamento di estrema lucidità ha spezzato la contraddizione: l’artista ha consapevolmente deciso l’autocancellazione totale dei dipinti trasformandoli in monocromi senza voce e qualità, in apparenza. Ma in sostanza rivendicandone il senso, l’espressione e la funzione sociale.

Abbattere l’ornamento. Resistere al degrado e alla mercificazione che il capitale determina disarmandolo della sua narrazione: non è il valore di scambio dell’oggetto d’uso ma quello della decorazione che gli è applicata sopra a creare plusvalore, bene se non posso intervenire sui grandi valori fondiari posso intervenire sulla decorazione. Accendere o spegnere luci. E tornando invisibile l’illegale e imprendibile arte dei muri degli steccati delle strade rivendica il diritto alla città e alla vita. Rivendicando il lavoro sulla memoria di quella affermazione la rende invincibile proprio nel suo svanire. Blu riporta con la sua resistenza disadorna la discussione a Loos. Il filo sottile che divide la stessa opera dall’essere espressione di resistenza a trasformarsi in decorazione viene individuato e, quando questa trasformazione avviene, l’opera viene cancellata. Il binomio tra oscurità monocroma e visibilità policroma, l’opera d’arte e il suo doppio, ricostruisce l’opera che gli interventi di plusvalore urbano vanno a defraudare del suo senso. Rivendica il senso attraverso l’oscurazione. La resistenza espressa dalle opere di Blu serve a produrre ragionamenti sociali, offre arte e cultura. Né funzionale e nemmeno decorativo per le modalità stessa in cui quelle narrazioni intervengono, che sono l’autodeterminazione e l’illegalità dell’atto, è atto inautorizzabile sia per il punto di vista che offre che per le possibilità che scopre.

Esiste una parola che non sento e non pronuncio da tempo, nata nel gruppo di cui sono stato a lungo parte, e di cui sono ancora oggi parte, “SCIATTO produzie”: la parola è costrudistruzioni. Una cosa costruita per essere distrutta. Il progetto di qualcosa che inserisce dentro di sé la propria indisponibilità a restare a testimoniarsi nella realtà, per trasferirsi su di un altro piano. Ci sono progetti che aprono, durano il tempo necessario ad intervenire nella memoria e poi vengono distrutti secondo il rituale pagano della festa, del carnevale, del fuoco che cancella l’oggetto e lo trasferisce in una consapevolezza, lo stratifica in un ricordo. L’impermanenza sottrae rendita di capitale alle opere d’arte e crea invece un valore condiviso e sociale. Molti degli interventi dell’arte dei muri e delle strade sono su carta che il tempo divora, elementi adesivi e superficiali che sono frammenti di pelle urbana: la loro durata è inscritta nei materiali che li compongono. O a volte è il muro stesso ad essere trascurato e a cadere a pezzi. Uno dei murali cui ho lavorato e che ha segnato per molti anni l’immagine urbana di una strada celebre del quartiere di San Lorenzo a Roma, via dei Volsci, è stato rimosso così, da un intonaco rigonfio. Si tratta di un policromo, i gatti arancioni del Trentadue, uno storico centro sociale, che sono spariti così.

Altri sono stati tirati giù dalle ruspe. Poco male pensando che a Roma sono andati dispersi murali ben più importanti, penso alle opere di Keith Haring che i sindaci Franco Carraro prima e Francesco Rutelli poi hanno fatto cancellare invece che proteggere. Il monocromo rosa che si stagliava sulla parete esterna del Palazzo delle Esposizioni nel 1984 potrebbe forse avere un valore di circa tre milioni di euro oggi. In una visione fantastica di questo racconto Rutelli e Carraro sono stati agenti dell’impermanenza: esattamente come avrebbe agito Blu a Berlino e Bologna, hanno rimosso un atto poetico e politico prima che diventasse decorazione. Restituendo il valore dell’opera all’imprendibilità della strada e sottraendo capitale. Ma non è così meravigliosa la realtà: nei fatti sono stati solo dei poco avveduti manager, hanno distrutto senza nessuna capacità di analisi culturale delle delicate opere impermanenti che erano un bene comune che erano in spazi che non avevano alcuna difficoltà a continuare ad ospitarle, per configurazione e disposizione. È stata semplicemente un’affermazione del trionfo del decoro, senza nessun altro scopo che questo, fortemente ideologico: un muro in ordine contro l’arte più soggettiva e divergente. Di questi segni depredati resta solo presenza nella nostra coscienza urbana. Così come scorrono nella memoria i primi muri graffiti che ho visto nelle nostre città in Europa. Disegni che erano tag, cioè i nomi o meglio i soprannomi degli autori o delle posse dei gruppi, lasciati come dichiarazioni di esistenza, come radicalità in opposizione ad ogni ornamento. Posizionati secondo un codice etico preciso in luoghi dove non è possibile trovare valori culturali o artistici, spazi di scarto e di abbandono, in deserti urbani su cui lasciare un dipinto corrisponde al segnare gli alberi per trovare il percorso di un sentiero nei boschi.

Non c’è intenzione di comunicazione in questo ma di affermazione, di appartenenza e di presa di posizione. Questo scarto tuo è il mio mondo, accendo un colore una luce su questo. Lavoro a portare a nudo la forma della lettera scarnificandola dall’ornamento delle tricknowlegies, degli imbrogli. Così le chiama Rammellzee, filosofo dei muri con le sue teorie del panzerismo iconoclasta, dedito alla distruzione delle sovrastrutture per arrivare alla forma senza trucco. La lettera è una rivendicazione. E si nutre di un nome di battaglia, un tag appunto, che rimanda all’azione clandestina, all’invisibilità dell’autore che reclama l’anonimato come forma di condivisione tra pari. Non sono quello che sono per l’istituzione, lo sono perchè parlo con una voce-nome nella città. L’identità è una scelta, che qualifica l’opera quanto l’identità dello spazio su cui viene rivelata. Autodeterminazione primo elemento dunque, ridefinizione dell’identità secondo elemento. Sono caratteri di resistenza autonoma e indisponibile all’assimilazione.

Rapidamente i graffiti hanno cominciato ad esprimere altre cose, ad ospitare parole-immagine. Stazioni del sentire della città, della vita, senza mai smettere di essere contemporaneamente anche tag, di esprimere cioè persone e individualità resistenti all’assimilazione della massa di consumo, nel corso del tempo i disegni sui muri si sono fatti mondo. Hanno preso il corpo dei pensieri dello spazio su cui si installano. Si sono declinati in parole, sviluppando linguaggi e stili, e alcuni inevitabilmente sono divenuti ornamento. Commemorano. Giustificano. Rivalutano. In alcuni casi sono commissionati dalle amministrazioni che cercano surrettiziamente di mettere in moto il meccanismo di rendita del mercato dell’arte. Non sono le opere che fanno resistenza queste ultime, ma sono invece irrimediabilmente destinate all’ammasso di produzioni di immagini e decorazioni del capitale. Sono statue da parco, solo che sono fatte in due dimensioni, spalmate su di una superficie. Ma sempre monumenti a qualcos’altro che non vive, non più. Nascono già pronte al restauro, alla durata, a tradire l’impermanenza che hanno nei cromosomi. La rinuncia alla scomparsa dell’autore che caratterizza questo tipo di opere lo monumentalizza. Invece di essere riassorbito nel tessuto sociale da cui nasce, qui l’autore viene celebrato perché è un habeas corpus, esiste un corpo su cui rifarsi. Questo vuol dire che, anche firmando solo con il tag, qui l’autore, anziché testimoniare la sua invisibilità, il suo sfuggire, al contrario dimostra che esiste nella sua concretezza: ha un corpo raggiungibile, già intercettato dalla committenza, o dalla stampa, o dallo spettacolo dell’arte.

Quest’ultimo dato mette in evidenza una altro punto quindi. Non sono solo l’aspetto dell’autodeterminazione e dell’anonimato creativo, ma l’assenza anche del corpo, corpo-del-reato, a contribuire a formare le opere dell’arte dei muri. Possiamo dire che l’elemento di questo corpo sfuggente dell’artista evidenzia un’attività performativa, ma attentamente non spettacolarizzata, che è direttamente collegata alla realizzazione. Le opere di strada, quelle che non costituiscono né vogliono costituire decorazione urbana, non si specchiano insomma solo nella visione dell’immagine sul muro, ma anche in quel che non si può vedere e che ha contribuito a crearla. Un indicatore è la posizione: troppo in alto, troppo al di là, troppo grande, troppo amplia, sempre troppo-qualche-cosa, suggerisce un’azione spettacolare e invisibile che ha preceduto e contribuito alla creazione.

Recap: questo corpo assente ha compiuto in uno spazio aperto e riconosciuto un’azione spettacolare invisibile per produrre un oggetto d’arte che ha valore finché non produce capitale. Insomma, una sequenza di un-azioni, di negazioni. Sembra paradossale, ma su questa fragilità si mantiene il meccanismo di integrità dell’opera d’arte di strada. E ciascuna di queste tre autonomie e impermanenze (dell’opera, dell’identità e del corpo) crea l’opera e al contempo, naturalmente, può essere caricata al massimo di valore simbolico. Tra le caratteristiche fondamentali non c’è quindi la necessità di comunicare o di portare significato, né di avere qualità commisurabili o di essere inserita in un qualche ambito di figurazione o rappresentazione. L’opera attiva uno spazio vitale e sottolinea una presenza proprio rinunciando ad essere rappresentazione, crea invece una risposta sociale, una compartecipazione che ne determina la reale entità. E poi svanisce. Come il gatto di Alice. Ovviamente non può e non deve rispondere necessariamente a nessuna esigenza funzionale e certamente conduce una lotta spietata contro il crimine della decorazione.

Con questa consapevolezza arriviamo al caso recente di un controverso artista romano, conosciuto con un nome che da solo rappresenta questa azione spettacolare impossibile da mostrare, GECO. La scelta di un animale feticcio per nominarsi è la sintesi del progetto stesso: la posizione del geco è imprendibile, da arrampicamuri, scompare alla vista e vede il mondo da un’altra prospettiva. Animale notturno sa come organizzarsi per passare inosservato. Abile a dissimularsi e svanire senza assolvere ad alcuna funzione: privo di ornamento è invisibile. La sua esistenza stessa è una sfida ai nuclei di conservazione del decoro tenuti a difendere la città capitalista da queste incursioni devianti. L’inoffensiva geometrica ripetizione delle forme delle quattro lettere che usa Geco è un danneggiamento, un’offesa all’ornamento, e chi perpetra l’offesa un criminale. La modalità difensiva del capitale ribalta l’assunto iniziale di questo racconto: il decoro è protetto da una apposita armata e chi ne discute l’opportunità e il senso è un pericolo pubblico, da individuare sorvegliare e punire. Più è monumentale e imprendibile questa effimera installazione, più roboante il lancio di stampa sulla sua identificazione. Geco ha diffuso ovunque con ogni mezzo a sua disposizione, dal murale ciclopico all’adesivo minimale, la sua dichiarazione di autonomia, la sua rinominazione e la sua performance invisibile e iconoclasta. Quattro lettere ricondotte alla loro essenza, senza orpelli, che mirano alla ripetizione, al ritornello come ogni formula magica che possa guarire gli occhi sotto pressione di chi attraversa le metropoli. Sempre troppo in alto, le sue opere sono un guanto di sfida che si significa nell’atto poetico e performativo, che procede con una grafica senza grazie e senza decorazioni. Minimali e monocrome, progettate accuratamente per modularsi sugli spazi prescelti senza mai tradire il proprio imprinting formale, le opere di Geco non danneggiano nulla, non distruggono, non offendono. Sono stutture formali etiche che scelgono di trasmettere senso al di là di sé stesse. Sono destinate da sole a decomporsi e svanire come lacrime nella pioggia, direbbe qualcuno. E restano invincibili, serissime dichiarazioni di opposizione all’arma di repressione più acuminata, al crimine contro l’umanità che blocca lo sviluppo della cultura: il decoro, fatto di muri abbandonati, di finestre chiuse e voci silenziate per far spazio, al contrario, ad inquinamenti visuali di ogni genere che producono plusvalore strutturabile, amministrabile attraverso il consumo visivo e materiale.

Il problema che questa arte pone è anche quello di individuare le forme per conservarne frammenti documentazioni e trasmetterne la memoria e la conoscenza. Serve definire un quadro di analisi per questo, serve fornirsi di strumenti che ne possano proteggere la fragilità e lo sviluppo. Servono musei officina non conservativi, ma che rispondano alla domanda di autodeterminazione, di ricostruzione dell’identità e di liberazione del corpo che quest’arte richiede. Spazi che a loro volta necessitano in sé le stesse caratteristiche. Progettare costrudistruzioni impermanenti e quando avviene che si sviluppino per una singolarità imprevedibile, serve lasciarle trovare la strada e aprirne di nuove. Porsi domande. Costruire intorno a queste domande il quadro con altri decreti di democratizzazione delle arti capaci di assorbire questo patrimonio e trasformarlo in un bene comune. A quel punto anche il processo di valorizzazione di questa arte diviene condiviso. È ancora lunga la strada per capovolgere la strategia estrattiva corrente, ci sono già degli esperimenti in corso tutelarli è una priorità. Ci arriveremo. Molti artisti segnano la via, non criminalizzarli ma dotarsi degli strumenti per riconoscerne la portata è la necessità immediata. Le parole nel vuoto di Loos ci seguiranno ancora per fermare tutte le formazioni fasulle, le bugie e le insidie giustapposte alla struttura delle nostre città.